温度傾斜法により固体の熱伝導率が手軽に測定できる「熱伝導率測定装置 IE-1230」を販売開始

2013/06/21

岩崎通信機(株)T&Mカンパニー

岩通計測株式会社(本社: 東京都杉並区、社長: 齋藤 操、資本金: 4億5千万円、以下: 岩通計測)は、「熱伝導率測定装置 IE-1230」の販売を開始します。

弊社は2008年に「熱伝導実習装置 IE-1192」を早稲田大学理工学術院技術部 教育研究支援課と共同開発し、改良を加えた装置を特注ベースで研究機関に提供してきました。IE-1230はIE-1192を基本に、産業用に大きくブラッシュアップを図った装置です。

最近、省エネルギーのさらなる高まりを受けて材料分野の改良が強く求められるようになり、弊社のwebページの「熱伝導実習装置 IE-1192」に対して引き合いが増え、さらなる性能、機能の向上の要求を多く受けるようになりました。

開発にあたり産業界、文教分野の研究者、エンジニアのニーズを反映し、「熱伝導率測定装置 IE-1230」を完成させました。本装置は圧力を加えながら熱伝導率測定を手軽に行うことが可能です。さらに本装置独自の機能として、圧力によって厚みが変わる物質の熱伝導率の測定が可能になりました。

【開発の背景】

省エネのキーワードの一つは「熱となって発生する損失を、いかに防ぐか」ということです。高密度実装による熱の問題、効果的な放熱、など材料の見直しが急がれています。

使用される材料は、電極材、断熱材、フィルム材など、極めて多岐にわたっていますが、熱伝導率の測定を正確に行うことによって熱設計を容易にし、過不足のない熱の遮蔽や拡散が可能となり、部品実装のスペースや資源の有効利用が行えるようになります。

熱伝導率の測定は代表的なものとして、下記の4つがあります。

?レーザフラッシュ法:パルスレーザ光を試料表裏面に照射。熱の吸収を良くするため、試料表裏面に黒化材を塗布。室温〜1400℃。

?熱線法:2枚の試料の間に挿入された金属細線(ヒータ線)に一定の直流を通電して測定を行う。

?平板熱流計法:平板状の断熱材の定常測定法。JIS-A-1412-2に準拠して建材などの測定に用いる。

?温度傾斜法:ヒータにより加熱した上部熱伝導棒(円柱)と下部熱伝導棒(円柱)の間に試料をはさみ、測定を行う。

IE-1230は温度傾斜法を採用しました。その理由は、動作理論が分かりやすい、装置が比較的小型で設置条件に制限が少ない、圧力の制御が可能である、価格がリーズナブルである等の特徴を有していることです。

【IE-1230の動作】

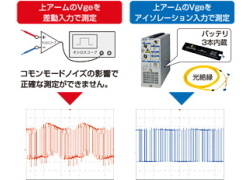

本装置は、固体(金属など)の熱伝導率を温度傾斜法によって測定する装置です。

ヒータにより加熱した上部熱伝導棒と、ペルチェ・ユニットで冷却された下部熱伝導棒の間に試料をはさみこむだけで容易に熱伝導率を測定することができます。

試料なしの状態で上下熱伝導棒を接触させると温度分布はリニアな変化になります。

しかし、試料をはさみこむと、ずれが生じて「傾斜」が測定されます。

試料の熱伝導率に応じて「傾斜」が異なるので演算により熱伝導を求めることができます。

<IE-1230の特長 >

1. 圧力を加えながら熱伝導率測定を手軽に行うことが可能

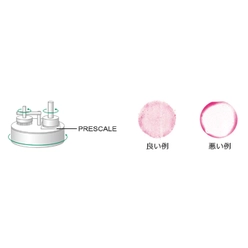

圧力を加えると厚さの変わる材料の測定は、本装置でのみ行うことが可能です。試料への加圧はエアシリンダにより行います。シリンダへの供給エア圧を可変させながら材料の特性を測定できます。これにより、測定材料の対象が大幅に広がりました。加圧範囲は、0.1〜1.0MPa(パスカル)(試料形状φ30mmのときの加圧力範囲)です。

2. 圧力をかけた状態で試料の厚さを測定できる

厚さセンサにより、試料の厚さをリアルタイムに測定できます。

3. 試料をセット後、自動で熱伝導率を測定

専用ソフトウェアにより、温度分布と試料の厚さを自動的に測定し、熱伝導率を求めます。熱伝導率は、温度傾斜法により上下熱伝導棒の温度分布と試料の厚さにより求めます。温度分布は、上下熱伝導棒に取り付けた熱電対(等間隔に10本)により測定します。

4. 最小厚さ測定は0.05mm

非常に薄い試料から測定が可能です。

<お問い合わせ先>

岩通計測株式会社 営業部

〒168-8511 東京都杉並区久我山1-7-41

電話: 03-5370-5474 FAX: 03-5370-5492

URL:http://clk.nxlk.jp/k3FlSthg

弊社は2008年に「熱伝導実習装置 IE-1192」を早稲田大学理工学術院技術部 教育研究支援課と共同開発し、改良を加えた装置を特注ベースで研究機関に提供してきました。IE-1230はIE-1192を基本に、産業用に大きくブラッシュアップを図った装置です。

最近、省エネルギーのさらなる高まりを受けて材料分野の改良が強く求められるようになり、弊社のwebページの「熱伝導実習装置 IE-1192」に対して引き合いが増え、さらなる性能、機能の向上の要求を多く受けるようになりました。

開発にあたり産業界、文教分野の研究者、エンジニアのニーズを反映し、「熱伝導率測定装置 IE-1230」を完成させました。本装置は圧力を加えながら熱伝導率測定を手軽に行うことが可能です。さらに本装置独自の機能として、圧力によって厚みが変わる物質の熱伝導率の測定が可能になりました。

【開発の背景】

省エネのキーワードの一つは「熱となって発生する損失を、いかに防ぐか」ということです。高密度実装による熱の問題、効果的な放熱、など材料の見直しが急がれています。

使用される材料は、電極材、断熱材、フィルム材など、極めて多岐にわたっていますが、熱伝導率の測定を正確に行うことによって熱設計を容易にし、過不足のない熱の遮蔽や拡散が可能となり、部品実装のスペースや資源の有効利用が行えるようになります。

熱伝導率の測定は代表的なものとして、下記の4つがあります。

?レーザフラッシュ法:パルスレーザ光を試料表裏面に照射。熱の吸収を良くするため、試料表裏面に黒化材を塗布。室温〜1400℃。

?熱線法:2枚の試料の間に挿入された金属細線(ヒータ線)に一定の直流を通電して測定を行う。

?平板熱流計法:平板状の断熱材の定常測定法。JIS-A-1412-2に準拠して建材などの測定に用いる。

?温度傾斜法:ヒータにより加熱した上部熱伝導棒(円柱)と下部熱伝導棒(円柱)の間に試料をはさみ、測定を行う。

IE-1230は温度傾斜法を採用しました。その理由は、動作理論が分かりやすい、装置が比較的小型で設置条件に制限が少ない、圧力の制御が可能である、価格がリーズナブルである等の特徴を有していることです。

【IE-1230の動作】

本装置は、固体(金属など)の熱伝導率を温度傾斜法によって測定する装置です。

ヒータにより加熱した上部熱伝導棒と、ペルチェ・ユニットで冷却された下部熱伝導棒の間に試料をはさみこむだけで容易に熱伝導率を測定することができます。

試料なしの状態で上下熱伝導棒を接触させると温度分布はリニアな変化になります。

しかし、試料をはさみこむと、ずれが生じて「傾斜」が測定されます。

試料の熱伝導率に応じて「傾斜」が異なるので演算により熱伝導を求めることができます。

<IE-1230の特長 >

1. 圧力を加えながら熱伝導率測定を手軽に行うことが可能

圧力を加えると厚さの変わる材料の測定は、本装置でのみ行うことが可能です。試料への加圧はエアシリンダにより行います。シリンダへの供給エア圧を可変させながら材料の特性を測定できます。これにより、測定材料の対象が大幅に広がりました。加圧範囲は、0.1〜1.0MPa(パスカル)(試料形状φ30mmのときの加圧力範囲)です。

2. 圧力をかけた状態で試料の厚さを測定できる

厚さセンサにより、試料の厚さをリアルタイムに測定できます。

3. 試料をセット後、自動で熱伝導率を測定

専用ソフトウェアにより、温度分布と試料の厚さを自動的に測定し、熱伝導率を求めます。熱伝導率は、温度傾斜法により上下熱伝導棒の温度分布と試料の厚さにより求めます。温度分布は、上下熱伝導棒に取り付けた熱電対(等間隔に10本)により測定します。

4. 最小厚さ測定は0.05mm

非常に薄い試料から測定が可能です。

<お問い合わせ先>

岩通計測株式会社 営業部

〒168-8511 東京都杉並区久我山1-7-41

電話: 03-5370-5474 FAX: 03-5370-5492

URL:http://clk.nxlk.jp/k3FlSthg